Laurel Raffington et al.: Salivary epigenetic measures of body mass index and social determinants of health across childhood and adolescence. JAMA Pediatrics, 05.09.2023, Online-Vorabdruck, doi: 10.1001/jamapediatrics.2023.3017. Unjali P. Gujral, Shari Barkin & Venkat Narayan: Epigenetics of early-life socioeconomic stressors and the impact on childhood body mass index – potential mechanism and biomarker? JAMA Pediatrics, 05.09.2023,… Epigenetische Spur der Armut schon bei Kindern messbar weiterlesen

Kategorie: grundlagenforschung

Epigenetischer Stammbaum der Säugetiere hilft Anti-Aging-Medizin

Amin Haghani et al.: DNA methylation networks underlying mammalian traits. Science 381, 11.08.2023, eabq5693. Alex de Mendoza: A mammalian DNA methylation landscape. Science 381, S. 602-603. Ein internationales Team aus 190 Forschenden hat sich der riesigen Aufgabe gestellt, das Muster der DNA-Methylierung von Säugetieren systematisch auszuwerten. Sie verglichen 15.456 Datensätze mit Informationen zur Epigenetik von… Epigenetischer Stammbaum der Säugetiere hilft Anti-Aging-Medizin weiterlesen

Epigenetische Veränderung begünstigt Übergewicht

Lara Lechner et al.: Early-set POMC methylation variability is accompanied by increased risk for obesity and is addressable by MC4R agonist treatment. Science Translational Medicine 15, 19.07.2023, eadg1659. Es ist eines der großen Rätsel der Genetik: Warum sind Varianten im genetischen Code des Textes der DNA für weniger als ein Viertel des Übergewichtsrisikos von Menschen… Epigenetische Veränderung begünstigt Übergewicht weiterlesen

Plant mehr Parks, damit die Menschen länger leben!

Kyeezu Kim et al.: Inequalities in urban greenness and epigenetic aging: Different associations by race and neighborhood socioeconomic status. Science Advances 9, 28.06.2023, eadf8140. Es gibt eine Menge Studien, die belegen, wie gut sich Grünflächen in Großstädten auf die Gesundheit der Bewohnenden auswirken. Die Zusammenhänge sind komplex und viele Faktoren dürften mehr oder weniger direkt… Plant mehr Parks, damit die Menschen länger leben! weiterlesen

Kalorienreduzierte Ernährung bremst Alterungstempo

Reem Waziry et al.: Effect of long-term caloric restriction on DNA methylation measures of biological aging in healthy adults from the CALERIE trial. Nature Aging 3, 03/2023,S. 248-257. Wenn Organismen alle wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge erhalten, aber insgesamt unterdurchschnittlich wenige Kalorien zu sich nehmen, spricht man von kalorienreduzierter Ernährung (Kalorienrestriktion). Viele Studien haben bereits… Kalorienreduzierte Ernährung bremst Alterungstempo weiterlesen

Mehr Herztransplantationen dank Valproinsäure?

Lenglam Lei et al.: Metabolic reprogramming by immune-responsive gene 1 up-regulation improves donor heart preservation and function. Science Translational Medicine 15, 08.02.2023, eade3782. Oft müssen herzkranke Menschen viel zu lange auf eine rettende Herztransplantation warten. Das hat auch damit zu tun, dass ihnen das Herz einer oder eines Spendenden binnen vier Stunden eingepflanzt werden muss,… Mehr Herztransplantationen dank Valproinsäure? weiterlesen

Wie Übergewicht zu Makuladegeneration führen kann

Masayuki et al.: Past history of obesity triggers persistentepigenetic changes in innate immunity and exacerbates neuroinflammation. Science 379, 06.01.2023, S. 45-62. Kevin D. Mangun & Katherine A. Gallagher: Obesity confers macrophage memory. Science 379, 06.01.2023, S. 28-29. Es ist bekannt, dass stark übergewichtige Menschen später im Leben häufiger als andere eine Makuladegeneration bekommen. Dabei sterben… Wie Übergewicht zu Makuladegeneration führen kann weiterlesen

Blüte wechselt mehrfach ihre Farbe

Y. Furukawa, H. Tsukaya & N. Kawakubo: Oscillating flower colour changes of Causonis japonica (Thunb.) Raf. (Vitaceae) linked to sexual phase changes. Scientific reports 12, 1.12.2022, 19682. Die asiatische Verwandte des Weins namens Causonis japonica ist seit Jahrhunderten berüchtigt für ihre Fähigkeit, andere Pflanzen zu überwuchern. Nicht umsonst lautet ihr englischer Name Bushkiller – Buschtöter.… Blüte wechselt mehrfach ihre Farbe weiterlesen

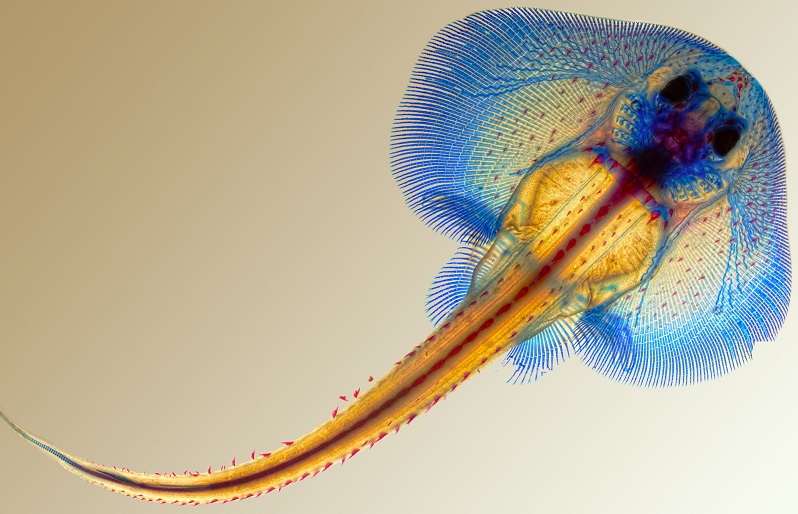

Wie die Rochen zu ihren Segelflossen kamen

Ferdinand Marlétas et al.: The little skate genome and the evolutionary emergence of wing-like-fins. Nature, 12.04.2023, online-Vorabpublikation, doi: 10.1038/s41586-023-05868-1. Lange haben wir gelernt, Antreiber der Evolution seien Mutationen in einzelnen Genen, die Organismen einen Selektionsvorteil verschaffen. Doch es häufen sich Beispiele, dass gerade die spektakulären, sprunghaft erscheinenden Anpassungen ganz anders zustande kommen: durch Umbauten des… Wie die Rochen zu ihren Segelflossen kamen weiterlesen

Epigenetischer Test schätzt 10-Jahres-Risiko für Typ-2-Diabetes ein

Yipeng Chen et al.: Development and validation of DNA methylation scores in two European cohorts augment 10-year risk prediction of type 2 diabetes. Nature Aging 3,04/2023, S. 450-458. Typ-2-Diabetes gehört mit steigender Tendenz zu den weltweit häufigsten Alterskrankheiten. Das Leiden hat viele ernsthafte Begleiterscheinungen und erhöht das Risiko für weitere Krankheiten. Gleichzeitig kann man ihm… Epigenetischer Test schätzt 10-Jahres-Risiko für Typ-2-Diabetes ein weiterlesen