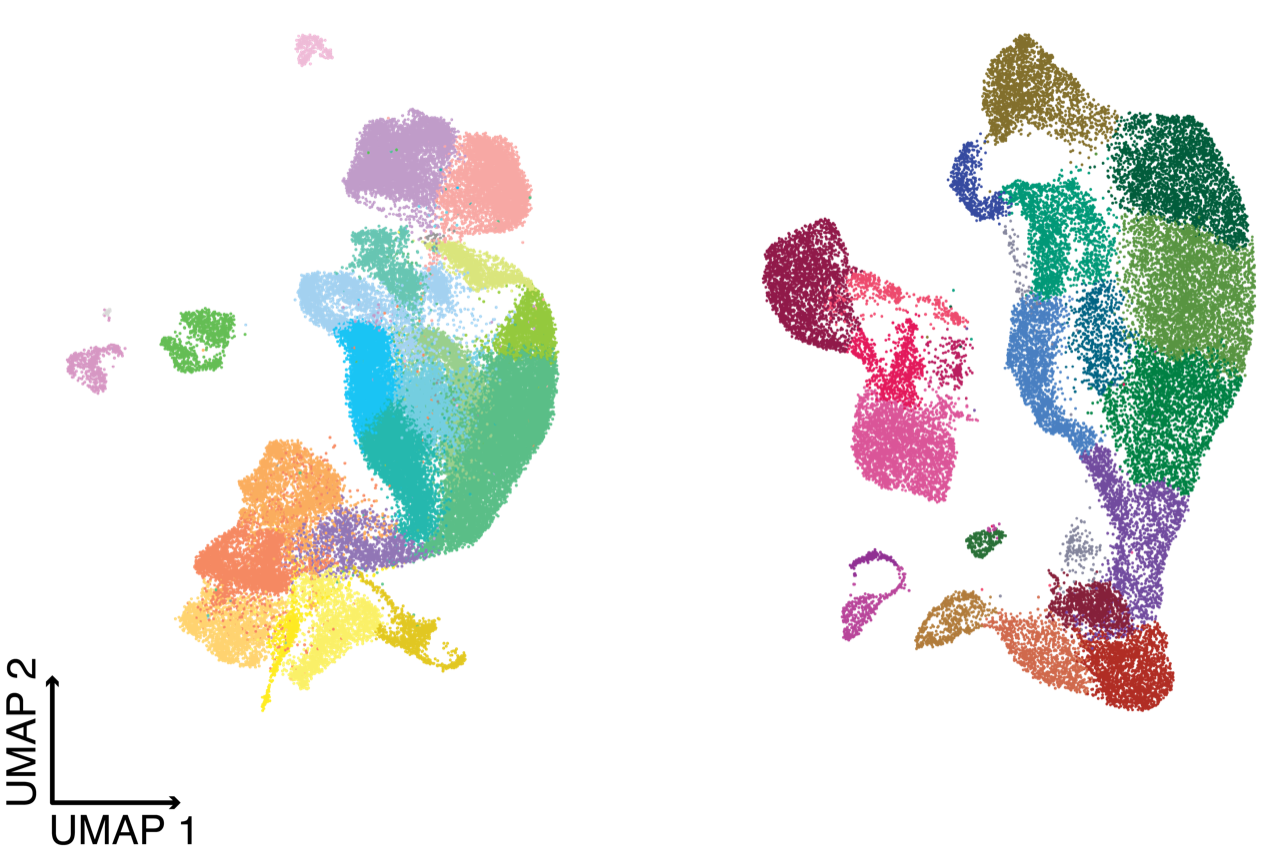

Ein Forscherteam aus Stanford, USA, an dem auch der Bioinformatiker Fabian Müller von der Universität des Saarlandes beteiligt war, hat eine bemerkenswerte systembiologische Analyse der biologischen Entwicklung der menschlichen Großhirnrinde vorgelegt. Das Team wertete mit Hilfe der Einzelzellbiologie Gewebeproben aus der Zeit zwischen der 16. und 24. Woche nach der Befruchtung aus. Insgesamt wurde von fast 58.000 Zellen registriert, welche Gene sie gerade in Proteine übersetzen (Transkriptomik). Bei 31.300 Zellen gelang Müller und Kolleg*innen zudem die epigenomische Einzelzell-Analyse mit der ATAC-seq-Methode. Sie ermittelt, welche Abschnitte der DNA in der ausgewerteten Zelle zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund ihres epigenetischen Zustands besonders leicht zugänglich für die Gen-Ablesemaschinerie sind (siehe Newsletter Epigenetik 32, 12/2019: Offenes Chromatin lesen).

Heraus kam ein Atlas, der akribisch nachzeichnet, wie sich die vielen verschiedenen Zelltypen der wichtigen Gehirnregion aus bestimmten Vorläuferzellen heraus entwickeln. Demnach scheint es zunächst die Epigenetik zu sein, die das Schicksal der Zellen festlegt. Indem sie den Chromatin genannten Komplex aus DNA und angelagerten Histonproteinen an manchen Stellen auflockert, macht die Nebengenetik verschiedene DNA-Regionen zugänglich für Botenstoffe (Transkriptionsfaktoren). Diese können dann an ganze Gruppen von Elementen binden, die die Aktivität benachbarter Gene verstärken oder abschwächen (Enhancer oder Silencer). Das daraus resultierende spezifische Genaktivitätsmuster setzt dann die gezielte Differenzierung der jeweiligen Zelle in die Tat um.

Schließlich berechneten die Forscher*innen, welches Netzwerk die miteinander verbundenen Gene und Genregulations-Elemente miteinander knüpfen. Und in einem letzten Schritt nutzten sie einen Deep-Learning-Algorithmus, also ein auf virtuellen neuronalen Netzen basierendes Verfahren, um dieses Netzwerk mit einer Datenbank zu vergleichen, die genetische Veränderungen bei Menschen mit Autismus oder verwandten Beeinträchtigungen der Gehirnentwicklung sammelt. Dieser systembiologische Einsatz einer so genannten Künstlichen Intelligenz spürte wichtige Beziehungen auf, die mit herkömmlichen Methoden unsichtbar geblieben waren. So entdeckten die Forscher*innen einige DNA-Veränderungen, die zwar jenseits der eigentlichen Gene liegen, aber dennoch die Wahrscheinlichkeit von Autismus und verwandten Beeinträchtigungen erhöhen dürften, weil sie die Regulation wichtiger Gene verändern.